Krankheitserreger wie das schwere akute respiratorische Syndrom Coronavirus Typ 2 (SARS-CoV-2), Influenza oder Rhinoviren werden durch Aerosolpartikel in der Luft übertragen, die von infizierten Personen ausgeatmet werden. Die Professur für Sportbiologie unter der Leitung von Prof. Dr. Henning Wackerhage konnte in einer Vorgängerstudie bereits zeigen, dass die Aerosolpartikelemission bei hoher körperlicher Belastung exponentiell um mehr als das 100-fache zunehmen kann – und damit beim Sport in Innenräumen auch das Ansteckungsrisiko für Infektionskrankheiten wie Corona steigt.

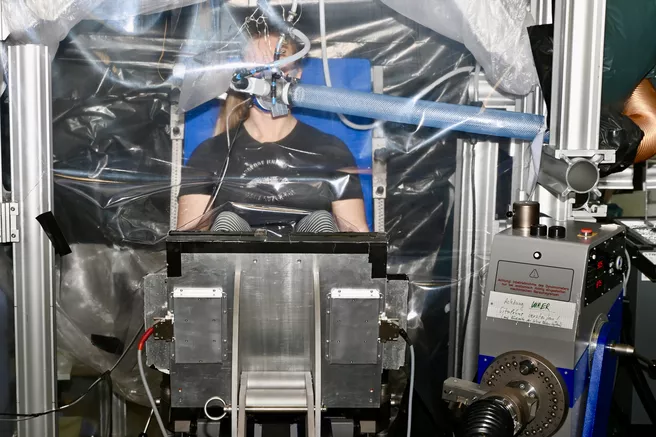

In einer neuen vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft geförderten Studie untersuchte die Professur für Sportbiologie gemeinsam mit dem Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik der Universität der Bundeswehr München, wie hoch die Aerosolpartikelemission bei Krafttraining im Vergleich zu Ausdauertraining ist. Dafür wurden zum einen isokinetische Widerstandsübungen bei 80 Prozent der Maximalbelastung durchgeführt, zum anderen absolvierten Proband_innen entweder ein klassisches Ausdauertraining auf Spinning-Rädern oder ein Krafttraining mit drei Übungen. Zudem wurde berechnet, wie hoch das Infektionsrisiko bei Ausdauersport im Vergleich zu Kraftsport ist. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden nun unter dem Titel „Respiratory aerosol particle emission and simulated infection risk is greater during indoor endurance than resistance exercise“ in der Fachzeitschrift “PNAS” veröffentlicht, die einen Impact Faktor von 12,779 hat.

„Infektionsvermeidung war schon vor der COVID-19-Pandemie ein wichtiges Thema im Leistungssport“, erklärt Prof. Wackerhage, „und insbesondere in Innenräumen ist der Aerosolpartikelausstoß ein Problem. Wir haben deshalb sportwissenschaftliche Forschung mit Top-Methoden kombiniert um aussagekräftige, aber vor allem auch quantifizierbare Ergebnisse zu erhalten. Die Methode, die wir angewendet haben, ist derzeit der ‚Gold-Standard‘. Anhand der Messungen des erhöhten Ausstoßes und der Simulationen konnten wir das erhöhte Infektionsrisiko erstmalig auch quantifizieren. Die Universität der Bundeswehr München, genauer gesagt Dr. Benedikt Schumm und die damalige TUM-Master-Studentin Marie Heiber, haben ganz erheblich zum Erfolg der Studie beigetragen.“

Im Rahmen der Untersuchungen wurden bei drei Versuchsgruppen mit jeweils acht Proband_innen im Alter zwischen 21 und 37 Jahren sowohl während der Belastung als auch in Ruhephasen gleichzeitig die Ventilation als auch die Emission der Aerosolpartikel gemessen, um zu berechnen, wie viele Partikel pro Minute ausgestoßen werden.

„Um die Messungen noch präziser zu gestalten, haben die Proband_innen zudem gefilterte Luft eingeatmet, so dass wir letztendlich nur diejenigen Partikel gemessen haben, die von den Teilnehmer_innen auch wirklich ausgestoßen wurden“, so Dr. Schumm, Erstautor der Publikation. „Dabei haben wir festgestellt, dass die Konzentration der Aerosolpartikel bei beiden Belastungen ähnlich hohe Werte erreicht. Jedoch gab es im Krafttraining Belastungsspitzen, während beim Ausdauertraining dauerhaft viele Aerosopartikel produziert wurden.“

Während des isokinetischen Widerstandstrainings stieg die Aerosolpartikelemission um das Zehnfache von rund 5.400 Partikeln pro Minute in Ruhe auf ca. 59.000 Partikel pro Minute. Beim Vergleich realitätsnaher Kraft- oder Ausdauertrainingseinheiten ist der Ausstoß der Aerosolpartikel bei Ausdauertraining im Schnitt um das 4,9-fache im Vergleich zum Krafttraining erhöht. „Beim Ausdauersport waren die Emissionen grundsätzlich höher, durch die Teilnahme anderer Proband_innen in der Spinning-Einheit werden diese Aerosolpartikel wiederum auch in größeren Mengen inhaliert, weshalb sich dadurch am Ende ein 6-fach größeres Infektionsrisiko als beim Kraftsport ergibt“, erläutert Dr. Schumm.

Die Ergebnisse der Studie können nun beitragen, Handlungsempfehlungen sowohl für Indoor-Sportarten als auch für Fitnessstudios zu konkretisieren. In Zeiten, in denen viele Infektionen auftreten, sollte das Hauptaugenmerk beispielsweise darauf liegen, die Luftaustauschrate in der Einrichtung zu erhöhen oder hochintensive Trainingseinheiten im Freien durchzuführen. Zudem können Architekt_innen diese Daten bei der Planung von Sportanlagen nutzen.

Zur Publikation „Respiratory aerosol particle emission and simulated infection risk is greater during indoor endurance than resistance exercise“ im Journal “PNAS”

Zur Homepage der Professur für Sportbiologie

Kontakt:

Prof. Dr. Henning Wackerhage

Professur für Sportbiologie

Georg-Brauchle Ring 60/62

80992 München

Tel.: 089 289 24480

E-Mail: Henning.Wackerhage(at)tum.de

Dr.-Ing. Benedikt Schumm

Professur für Fluiddynamik

Universität der Bundeswehr München

Werner-Heisenberg-Weg 39

85577 Neubiberg

Tel.: 089 6004 4687

E-Mail: benedikt.schumm(at)unibw.de

Text: Romy Schwaiger

Fotos: Professur für Sportbiologie/UniBW/privat